“美麗的松花江,波連波向前方,川流不息流淌,夜夜進夢鄉……”

“坐在開赴吉林市的大巴車上,不自覺地哼唱起這首歌曲,時隔17年,我再次回到了家鄉。”以這樣的方式回到老家,內蒙古自治區援吉醫療總隊醫護人員張麗娜眼睛瞬間模糊了。

作為通遼市醫療隊的一員,最初得知吉林市暴發疫情的時候,張麗娜心急如焚,第一個向領導請戰,她在請戰書上寫道:“如果需要報名支援吉林,我報名,那是我的家鄉。”

通遼市醫療隊出發前,張麗娜向援吉的戰友們深深鞠了一躬,并飽含深情地說:“我代表吉林的父老鄉親,謝謝大家的幫助。”

當被問及回鄉的感受時,張麗娜堅定地說:“白山松水養育了我,為家鄉出力,義不容辭”。

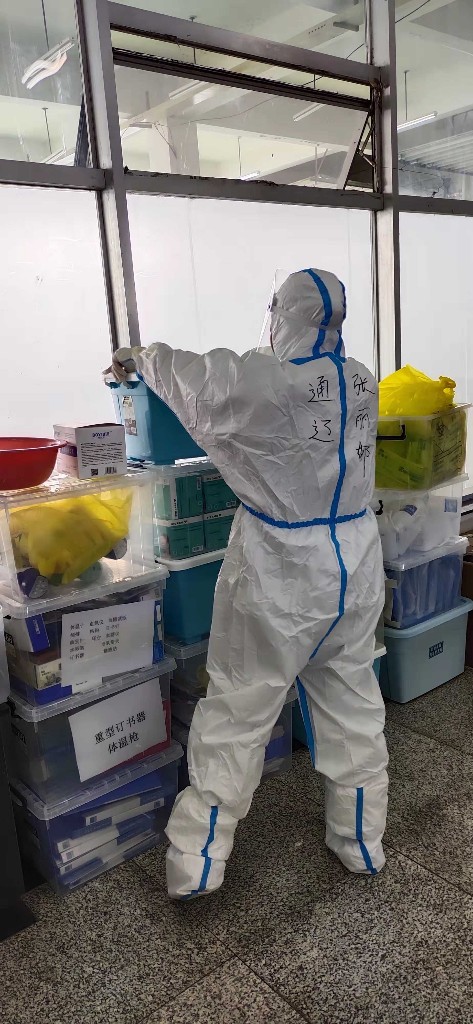

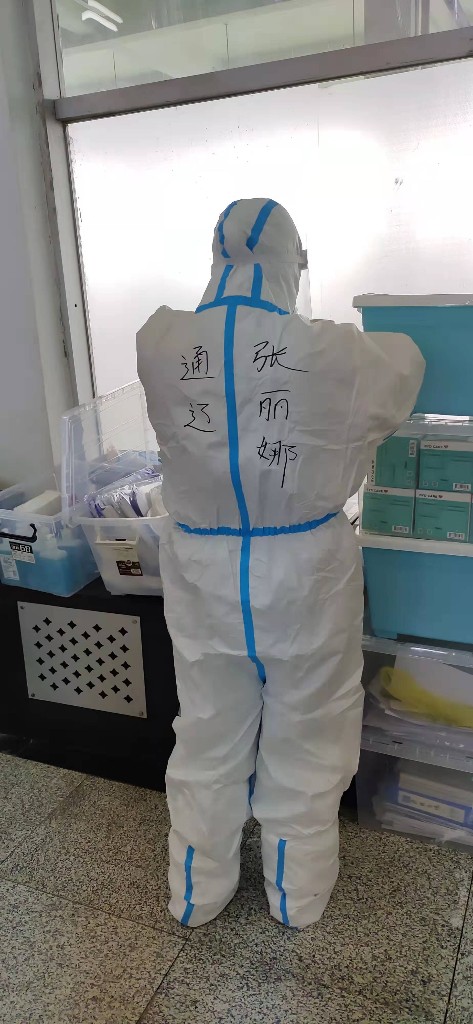

3月14日晚上8點抵達吉林市,張麗娜迅速進入工作狀態,擔任醫療隊聯絡員,白天在方艙醫院工作,晚上回到駐地上報各種數據信息,幫助解決隊友的各種困難,面對閉環管理的隊友隨叫隨到,看見身體疲憊的隊友,又第一時間頂上去……

在吉林市第四方艙醫院收治的患者中,有很多老人、孩子,雖然方艙內的食物不缺,有盒飯、水果以及奶制品,但是卻不能完全滿足老人和孩子的需要。

這一細節,張麗娜看在眼里,于是她發起了一個倡議,號召通遼隊的戰友們為方艙內的老人和孩子捐助食物,設立食物捐贈箱,由進艙的戰友帶進方艙內送給需要的老人和孩子。

這個倡議同時也得到同住一個酒店的赤峰醫療隊積極響應。每天方艙內的孩子上午都會準時到護士站,在食物自取箱內尋找喜歡的食物,看著孩子臉上幸福而滿足的笑容,張麗娜無比地開心。

從通遼市醫療隊進入駐地酒店那一刻,共青團吉林市委無論在生活還是物資保障上,都給予了無微不至地關心照顧。為了節省物資使用,張麗娜白天忙碌在方艙醫院,晚上回到駐地后把大瓶酒精“瘦身”成小瓶,做好消殺后再逐一分發給隊員,5層樓88個房間,她常常工作到晚上10點多。

為此,共青團吉林市委的對接服務人員十分感激,告訴張麗娜物資配發數量夠,不用這樣節省。可張麗娜卻說:“這個時候不能浪費任何物資,我們是來幫忙的,不能再給你們增加負擔,有困難我們自己克服。”

“看著感染人數每天都在減少,方艙出院康復的患者每天都在增加,我覺得和戰友們的付出都是值得的。”4月13日,在吉林市第四方艙醫院采訪張麗娜時,她無比激動。她堅定地說,吉林和內蒙古人民攜手“同舟共濟,激流勇進”,一定能戰勝疫情!

作者: 吉林日報全媒體記者 隋二龍